|

| 等 级:资深长老 |

| 经 验 值:51841 |

| 魅 力 值:213 |

| 龙 币:29292 |

| 积 分:29630.5 |

| 注册日期:2008-01-25 |

| |

|

|

|

男子因同名负罪10年 真正案犯进律所工作(图)

男子因同名负罪10年 真正案犯进律所工作(图)

少年夏添在天安门广场留影

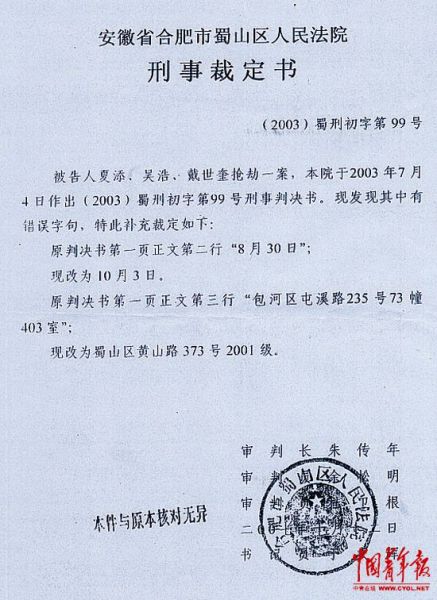

法院出具的改正裁定书

证明夏添无罪的文件

看起来,十年以后,夏添终于是一个无罪的人了。

2014年1月14日,夏母唐小琳的电话突然响起,是合肥市公安局蜀山分局打来的,说夏添的犯罪记录已被清除。

电话来得毫无征兆,就像当年通知“有罪”的电话一样。2003年,一个电话打到夏家,唐小琳得知儿子因为抢劫罪被判刑三年,缓期四年执行。但很快就搞清楚,这只是一次失误。在同一个辖区,还住着另外一个夏添。阴差阳错地,一个夏添的身份信息,竟然出现在另一个夏添的判决书上。

虽然觉得气愤,但公安局和法院相关人员迅速且诚恳的道歉,让唐小琳以为,这只是一桩意外闯进自己家门的奇事,很快将烟消云散。儿子为此受了点惊吓,仅此而已。直到2007年电话再次响起,她才知道,这“犯罪记录”如影子般一直追随着这个家庭,从未离开。

阴影是在2013年再次显现的。同样是受一个电话的刺激,唐小琳想办法去查询,这才发现儿子的信息出现在“全国违法犯罪人员信息库”里。

“我们就是一朝被蛇咬,十年怕井绳了。”唐小琳说,这一次,虽然电话那端的警官笃定地告诉她,错误已经改正,但自己和家人似乎仍不敢确信。

“你还去抢别人?别人不抢你就不错了!”

1月14日,唐小琳上午接到电话,下午就有公安派来的车接他们去查询信息库。车还没到,夏添在家里已经穿好了鞋子,站在门口等着。唐小琳有些颓唐地坐在椅子上。她说,为了等这个结果,她第一次体会到“度日如年”的滋味。

一家人的生活节奏被打乱,是从2013年11月15日早上8点过响起的电话铃声开始的。那时唐小琳刚买完菜,骑车到一个十字路口,遇到红灯便停了下来。车筐里还放着儿子喜欢吃的三河米饺。

电话那端自称是派出所在核查人口信息。这让唐小琳有些疑惑,自从旧房子拆迁,自己搬到现在的住址还不到半年的时间,已经做过两次人口核查了,为什么还要再来一次?当她提出自己的疑问时,电话那端换了一个人接听,这次是位警官。

“你儿子夏添可跟你一起住?”警官问。

“是啊。”

“那他最近表现可好?”

这轻描淡写的一问,让唐小琳在路口几乎立即失控。“我儿子是不是还有什么犯罪记录!”唐小琳不管不顾地叫起来。她没有想到,这个当年误闯入自家的“犯罪记录”,竟能在这里常住下来,一呆就是十年。

2003年7月的一天,夏家的那部白色电话机突然响起。电话那端的人告诉接电话的唐小琳,要夏添到派出所去一趟。唐小琳没有多想,她也不知道,这通电话本应通往的,是附近另一个夏添的家。

那时的夏添参加完高考,刚收到合肥通用职业技术学院的录取通知书。并不是他自己理想的学校,不过有学校录取,也还不错。小学一年级时由于股骨头缺血性坏死,动了手术,夏添休学一年,高中毕业又复读一年,这让他比同龄人晚两年考入大学。

而同辖区的另一个夏添,此时已经是合肥学院大二的学生了。4月的一个晚上,大学生夏添和两个同伴一起,抢了路人一部迪比特6566型彩屏手机,5分钟左右,就被警察抓获。他说,这是为了给学校排演的话剧筹钱。

经过检察院的起诉和法庭审理,他被判刑三年,缓期四年执行。由于是缓刑,判决书被下达至派出所,由派出所对“夏添”进行管控。

“你就是夏添?”夏添记得,当时他来到宁国路派出所,接待的警官有些疑惑地问。

然后,一头雾水的夏添看到了判决书,那上面写有自己的名字和家庭住址,也有另一个夏添的犯罪经过。具体内容他已经不记得,因为当时有点蒙住了。甚至,在派出所,夏添都没有对判决书提出反对意见,只是说:“那我回家先跟我爸妈说。”

实际上,如果不是看到儿子回家后煞白的脸色,唐小琳在听到夏添说自己因为抢劫罪被判刑时,都以为是在开玩笑。在她的记忆里,夏添性格内向,不大和外人打交道。虽然小时候爷爷送他上幼儿园的时候还“能说会道”,但到了高中以后就渐渐有些沉默寡言了。股骨头的疾病经过手术已经不太看得出来,但他依然无法奔跑,而且一到阴天下雨就疼。一张残疾证将陪伴他终生。那时身高还不足1.5米的他,因为长期服药的关系,身材也开始越来越胖。

“你还去抢别人?别人不抢你就不错了!”当天,一家三口再次来到派出所问明情况时,警官对此也觉得诧异。而在法院,庭审的法官一眼就认出来,眼前这个矮矮胖胖、头发有些自来卷的男孩并不是当时站在审判席上的那个人。

“在案件办理过程中,办案民警按照犯罪嫌疑人夏添交待的家庭住址到管辖的宁国路派出所调取户籍证明,当时(嫌疑人)夏添因上学已将户籍迁出,民警将宁国路所与嫌疑人夏添同名且同年的居民夏添的户籍证明调取,当时的户籍证明无照片,嫌疑人夏添在后期材料中对调取的身份信息也未提出异议,民警便将户籍信息附卷起诉。”在合肥市公安局蜀山分局最近给中国青年报记者的说明材料中,一段只有一条微博长短的文字,就把这个看起来显而易见地错误讲了个清楚。

所以,十年之后,当唐小琳在路口接到派出所电话时,怎么也想不明白,这个可以如此轻松说清楚的错误,为何至今还没有甩掉。这个身材瘦弱、平时胆子很小的女人再也顾不上颜面,站在街上冲着电话那端大喊大叫。

“哦,那我今天还有事情,你明天来派出所一趟吧。”电话那端的警官简单地回复。

“是不是儿子顶了别人的罪?”从接到电话开始,这样的怀疑时不时就在唐小琳脑海中出现。

“就像两条平行线,应该永远没有交集的”

时间退回到2003年,在唐小琳那里,这样的怀疑还没有出现。

莫名其妙闯进生活的罪名让这家人感到愤怒,夏添的父亲请来了单位的法律顾问,唐小琳也把这个乌龙案告诉了当地电视台,让记者来采访。但当天晚上,蜀山分局的人就找到了夏家,进行赔礼道歉。为了让沟通顺畅,公安局的人还专门找了一个与夏父相识的人做中间人。

道歉的现场,除了分局局长和中间人以外,还有两个年轻人。唐小琳不记得他们长什么样子,只记得局长说,这都是新来的年轻人,办事没有经验,难免出错,希望谅解。

唐小琳的心一下子软了。

在2013年接到那通电话以后,唐小琳有些后悔——如果当时态度强硬一点,或许不会有之后的枝节。

其实,在当时,她几乎没有强硬的机会。承诺的三天改正期限还没到,公安分局和法院的人就和夏添的父亲一起,拿着材料来到宁国路派出所,对这里的文件做了修改。而据蜀山区法院副院长朱加强介绍,法院也从宁国路派出所撤回了判决书,重新送达合肥学院所在的稻香村派出所。

看起来,休止符就此画上。虽然在家等着开学的夏添,还是时不时会担心,万一这个错误影响了自己的入学怎么办。9月开学,一切正常,这个事情也就渐渐地从这个三口之家淡出。夏添还会偶尔和学校里很好的哥们儿说起,自己曾经有过一次如此奇怪的经历。

另一个夏添的生活也在逐步恢复正常。父母的失望和对他改过自新的期待,让他感到压力。不过合肥学院并没有开除他,只是让他回家反思一年。如今面对媒体时,他强调,判决书上的错误,没有影响服刑,那几年自己都会定期写材料,汇报近况。

得知错误的判决书让同名人背了黑锅,犯了罪的夏添的父亲辗转找到另一个夏添的父亲,希望对打扰他们的生活当面道歉。这被唐小琳拒绝了。她觉得,这件事情已经就此结束,两家人没有任何必要打交道。

“就像两条平行线,应该永远没有交集的。”唐小琳说。

唐小琳的父亲生前是一个律师,却不仅没有让这个家庭走上与法律有关的道路,还留下“胆如鼠,远诉讼”的遗训。唐小琳理解,这是让自己尽量少惹是非。而实际上,父亲黄埔军校毕业生的身份,也让整个家庭在“文革”中受难不少,并逐渐养成了遇事“靠边走”的习惯。

这样的习惯也传给了夏添。直到现在,他连走路都喜欢靠右,不会逆行。因为公交车上扒手很多,他上车都两只手扶着把手,避免碰着别人时惹上嫌疑。

而犯罪的夏添回到学校后,痛感自己不懂法,所以从国际贸易转而学习法律。

“如果公安局的人没有经过系统的法律学习,可能犯错,那法院为什么不能仔细审核信息?”

然而在这个总是谨小慎微的家庭,“不速之客”只是潜伏起来,并未离开。它随着2007年的一个电话再次显形。

那本是一个喜庆的年份。从合肥通用职业技术学院毕业的夏添,终于找到了第一份工作,在一家通讯公司录入单据。北京奥运会将在次年召开,全国上下都在为此做准备。但夏家的白色电话机突然又响了,唐小琳这才知道,稀里糊涂地,夏添也进入为奥运“准备”的行列——因为曾经的“犯罪信息”,他成了派出所的重点监控人员。

放下电话,唐小琳直奔派出所。那里的人告诉她,这份监控名单是从法院来的。而从法院,她却只得到一个并不明确的解释:“这可能是卷宗里的东西没有改彻底。”

这让唐小琳想不明白,既然当年已经发现错误,为什么不能改彻底?她认为,既然当年自己的丈夫亲眼看见派出所的文件被改正,那这些遗留在法院卷宗里的痕迹就是让错误卷土重来的唯一原因。

如今当中国青年报记者带着唐小琳当年的疑惑,来到蜀山区法院时,副院长朱加强说,法院的判决书没有上网,因此,当年发现错误并从宁国路派出所撤回判决书以后,“法院的工作就完成了”。

“也就是说,没有必要修改判决书?”记者问。

“对。”朱加强回答。

“如果2003年法院对卷宗里的判决书做了修改,是否可能避免后续的错误出现?”记者又问。

朱加强表示,这两者并没有直接的关系。

至于2007年的监控名单来自哪里,他的解释是“法院并没有给公安送过名单”,“可能是政法委要求公安机关出具名单,公安机关根据法院的判决书制成的”。而合肥市公安局蜀山分局则告诉记者,是“其他相关部门下发了一批前科人员名单,其中仍有未更改的夏添错误判决信息”。

无论如何,在2007年,让法院彻底改正错误是唐小琳唯一的要求。

“如果公安局的人没有经过系统的法律学习,可能犯错,那法院为什么不能仔细审核信息?”唐小琳说,从这时,她开始怀疑这里边会不会有“猫儿腻”。为此,她还给当地纪委的网站写了一封信。

对此,朱加强解释,在当年的案件中,庭前审查阶段,犯罪嫌疑人并没有对身份信息提出异议,而公安机关提供的又是具有效力的户籍信息,因此成了判决书生成的主要依据。

事实上,2003年时,站在法庭上的夏添已经意识到错误,并且提了出来。但是,朱加强告诉记者,在审判过程中,法官处于“居中裁决”的角色,只以事实为依据,而不偏信任何一方的意见。由于夏添提出异议是在抗辩阶段,而且没有提供身份证明,所以法庭并未采信,只在判决书上留下一行“被告人夏添辩称,起诉书指控其出生日期有误,应为1983年10月3日”的记录。

对此,没学过法律的唐小琳想不明白,当事人都提出异议,为什么还是改变不了现实。

“你们对我儿子一直监控,是不是让另一个夏添就失去监控?”唐小琳也曾当面向法官提出质疑。

当事法官向她保证,另一个夏添并没有“失去监控”。这时的他,已经从合肥学院毕业,在连续考了两年之后,在这一年考取了“一所国内顶级高校的法学院研究生”,并“在这所百年名校里取得了一等奖学金”。

从法官那里听到另一个夏添的消息后,唐小琳记得自己第一反应是高兴,“浪子回头了啊”。她还暗自庆幸2003年的时候没有揪着那次错误不放,要是万一把事情弄大,“那个孩子就完了”。

让唐小琳看到希望的是,在接下来的半个月,当事法官几乎天天来自己的单位赔礼道歉,“像上班一样”。唐小琳这次又差一点心软,但最终还是忍住了。虽然法官说口头道歉,承诺一定会改,但唐小琳还是坚持要求,一定要出具书面材料。最终,她得到了一个盖着蜀山区人民法院公章的“说明并予郑重道歉”,以及一份具有法律效力的“改正裁定书”。

“那个法官人也怪好的。”唐小琳说。虽然和法官说着说着就吵起来,但临走的时候,法官会交待她的同事:“唐大姐最近心情不好,你们要担待一下。”

最后,除了正式的书面材料,法官还以自己的名义手写了一封道歉信,其中写到:“希望和夏添成为朋友,互相帮助。”

到现在,唐小琳都觉得,法官的道歉信非常诚恳。但在当年,这依然没有让她放心。为了“杜绝后患”,她还让管辖派出所也出具了一张打印在白纸上的证明,证明儿子夏添“一贯表现良好,无犯罪记录”。

尽管没有人要求,唐小琳还是偷偷撤下了给纪委写的信,“我们合肥有句话,叫光棍只打九十九,不加一。人家改了就好,何必把人拉下水呢。”

“我的眼前好像有雾霾,前方看不清楚”

白纸黑字、盖着鲜红印章的文件,也未能阻止2013年11月15日那噩梦般的电话再次响起。

挂掉电话,剩下的一段路,唐小琳是推着自行车回家的。她感觉自己跨不上车子了,身上的血“一股股往脑子里涌”,把脸都烧红了。

“幸亏没有高血压,要不肯定脑溢血了。”事后,她自嘲地笑了笑说。

回到家,唐小琳把菜往地上一扔,顾不上跟儿子打招呼,就开始找当年的说明和改正裁定书,以及派出所出具的证明。

她庆幸自己坚持要了这些文件。“万一没这些文件,还能找谁说得清楚?如果当时的办案人员也都不在了,谁还能证明我儿子没罪?”到现在,唐小琳甚至后怕多于愤怒。

看到一回家就翻箱倒柜的母亲,夏添意识到出了问题。当听到自己的案底依然没有清除时,他感到害怕。爱吃的三河米饺放在桌上,等着吃早饭的他却没了胃口。

对于夏添来说,在他30多年的人生中留下明显印迹的是多发的疾病——小学时因股骨头坏死做手术;刚工作不久又被诊断出脑瘤,动了手术,如今每天都要吃药;1.5米的身高,让他常见到别人的窃窃私语。然而十年来,让他更加耿耿于怀的,却是这个如影子般摆脱不掉的案底。

“对于疾病,我还相信有一天科技发达了总能治愈,但是要改掉这个案底,我真的不知道该找谁了。”双手支着头,夏添说道。他有时候会想,这个案底会不会跟着自己一辈子。

甚至,看到有人被警察错抓的新闻后,他也会暗自心惊:自己说不定哪天就会遇到!

母亲安慰他,可以把法院的说明随身带着,如果有人盘问就拿出来。但这还是没能打消他的疑虑——从2007年到现在,他从来没有出过安徽省。

“万一在外省被公安局叫去配合调查了,就没有那么容易讲清楚了。”他也知道自己有些担忧过度,但就是忍不住这样想。

有时候,夏添还会偷偷想,怎么如此倒霉,偏偏有人和自己重名。“要是当时取个三个字的名字就好了。”他苦笑道。

对于唐小琳来说,儿子的名字别有深意。她还记得,儿子出生的日子在盛夏,是一个大热天。所以她在“夏天”的“天”字加了一个三点水,希望能够降降温,让他少受点热,而家里添了一个小子,所以又在“天”下面加了一个“小”字和一个点。

但到现在,她自己也开始迁怒于这个名字了。有人曾跟她说,这个与“天”谐音的名字“太高”,“命低”的人配不上。

“说不定,要是当时听人家的,把名字改了就好了。”唐小琳心疼被疾病和乌龙案底交替折磨的儿子。

证明儿子清白的那几份文件,唐小琳一直保存得很好。虽然自称不善保管,还因为老丢东西而被朋友称为“落蛋鸡”,但几张薄薄的纸在她家的位置一直没变。连装文件的信封,用的都是当年法院给的那个,唐小琳还在信封上大大地写下了儿子的名字。

按照与警官的约定,第二天,唐小琳去了派出所和法院。

接待她的人已经换了一茬。依靠她手里的文件,人们还是很快意识到这是个错误。但是等到调查结果出来,唐小琳甚至更失望了。这次的错误信息,来自看守所——一个从来没有打过交道的新机构。

这份来自看守所的材料,提供了唐小琳儿子夏添的照片、身份证号以及家庭住址,却同时填了一个不属于他的身高和足长。

派出所的文件已经在2003年改正,2007年法院判决书上的错误痕迹也被一纸文件擦除干净,从来没有去过的看守所,为什么又会出现儿子的信息?唐小琳糊涂了。

对此,公安机关解释,虽然错误信息在2003年做了修改,但当时处于“信息化刚起步”,各个部门都在建系统,“各个系统之间是孤立的”。这一次的错误,是“2007年后公安信息系统联网整合时其中一个信息系统将错误信息导入造成”。

“由于权限有限,我们并不知道这些数据被哪些系统拿过去了。”在接受电视采访时,蜀山分局的王德军副局长说。

这让唐小琳更加迷茫。她一边四方奔走希望再一次改正错误,一边开始认真地考虑,如果自己有生之年还不能把这个问题彻底解决,本就胆小谨慎的儿子,将来怎么办。

“我的眼前好像有雾霾,前方看不清楚。”她无奈地说。

“如果不搞清楚,谁能保证错误以后不再出现?”

再一次地,公安机关接待她的人承诺会改正错误信息。但这一次,唐小琳发现,十年的时间里,错误不止是一再出现,还意外地稳固了自己的地位——由于权限问题,修改网上的错误信息并不是由公安分局就能解决的,而是需要逐级报告。

唐小琳盘算着,虽然步骤繁琐,但对于这个事实简单的错误,当天写报告,晚上总是能打出来的。然后第二天不就交到市里了么?市公安局如果确认是事实的话,不就马上交到省厅了么……她估计,一个星期之内,总能等到结果。

从11月16日,等到12月12日,她得到的答复却是:“报告已经在市局了。”

“现在不改不是我不想改,如果一直不改,责任不还是我来负么?”当唐小琳质问为何如此迟缓时,公安的一位办案人员如此告诉她。她觉得,当时对方语气也“挺真诚的”。

但是现在,对于唐小琳来说,改正以前的错误,已经不是唯一的要求。

简单的错误十年未改,积累在唐小琳心头的疑惑也越来越多。虽然一再有人跟她讲另一个夏添也在服刑,她还是想不明白,如果这样,为什么公安机关不能直接监控服刑的夏添?而且当她在“全国违法犯罪人员信息库”看到自己儿子的信息时,却意外地发现另一个夏添出现在“合肥市人口信息管理系统”里,职业是律师。为什么自己的儿子留有案底,而真正犯案的人却可以做律师?

她开始四处写信,要求对错误的十年“有个交待”,希望能有人说清楚,到底为什么一直没有改正过来。

或许是因为“远诉讼”的家训,唐小琳对公安司法系统并不十分了解。目前为止和公安机关打交道只因为两件事:补办身份证和改儿子的“犯罪记录”。但为了写信,她还是迅速熟悉了其中的流程——先把信交给区公安分局和区法院,见不奏效就给区政法委写信,然后再尝试市局和市政法委,甚至给省公安厅也写了一封。

“其实我并没有那么高尚,要追求司法公正之类的。只是如果不搞清楚,谁能保证错误以后不再出现?”唐小琳告诉记者。

不过,谨慎的性格让她在申诉之前希望能确认,那个夏添是否真的是律师,“要不就是诬告了”。

她决定见见那个夏添。

“去趟外省,住个宾馆,试验一下,看到底有没有事”

两个夏添的家相距不远,一条南北向的马路把它们连接起来。

这条十多分钟就能走完的南北路上,有着那个莫名被安上罪名的夏添的小学,小时候他每天从家里走路上下学。再往前,还有他喜欢吃的小吃摊,有他经常光顾的理发店。走到路的尽头,拐个弯,一栋居民楼下有个卖卤肉的小摊,他曾经来买过卤鸭。楼上,就是另一个夏添的家。

前一个夏添,脑瘤刚得到控制,就得知丢了那份在通讯公司的工作。他不敢说这是因为没能消除的案底的影响,但心里总是默默这么想。

另一个夏添,从那所名校毕业以后,先在北京的保险公司工作,然后回到合肥,进入一家律师事务所。

在这家律所,唐小琳第一次见到和自己儿子同名的那个夏添。

“我的儿子也叫夏添,你还记得2003年的事情么?”在事务所的一间会议室里,她开门见山地问。

她记得,当时那个夏添“头一下子就低下去了”,问她是不是可以到单位外面说。

在办公室楼下的咖啡馆,夏添泪流满面地向唐小琳道歉。他说,尽管十年的错误并不是他的责任,但如果没有当时的抢劫,就不会有后来的曲折。

“那是事情的原点。”夏添说。

看起来,十年的时间,他确实离那个痛苦的原点越来越远。在律所,没有人知道他曾经因抢劫上过法庭。过去的事,他既没有告诉自己的妻子,也没有写进求职简历。但他自己清楚,这段经历让学法律的他无法申领律师资格证,在事务所两年时间却依然是一个实习生。

与唐小琳见面当天,他就向事务所辞职。他说,在这里实习,是为了将来能到公司做法律顾问。唐小琳的到访,让他担心自己的过去会不会被别人知道,从而影响到律所的声誉。

实际上,这件事情果然很快就引起关注。由于改正的结果迟迟未出,唐小琳想着,借助媒体的力量,或许事情能有转机。报纸、电台、电视台,几路人马赶到。2014年1月14日,她终于等到了改正的电话。而另一个夏添对记者说,本已渐远如今却被反复提及的当年的犯罪事实,把他“逼得没有生存空间”。

唐小琳则告诉记者,她觉得自己越来越不像原来的自己了。这个本来相信“人要善良”、总是愿意相信别人的女人,开始变得不那么容易相信。

“我们不要在他们指定的地方查,要自己随便找一个派出所查。”1月14日下午,准备出发前,一家三口议论着,“而且必须提要求,以后要一年一查。”

他们的要求没被同意。警车带着他们直接来到蜀山分局,在信息科的电脑上,他们看到了夏添的信息终于从“全国违法犯罪人员信息库”中被抹掉,替代出现在这里的,是另一个夏添的信息。

然而让唐小琳念念不忘的是,另一个夏添的信息上并没有照片。

陪同警官告诉他们,这是因为从后台的修改到前台的显示,需要一定时间。可唐小琳忍不住担心:“会不会以后我儿子的照片再出现在这里?”

不过,对于夏添来说,这次亲眼看着错误被改正,总是让他放心不少。“过完年我准备随便找个外省的城市,住个正规宾馆,试验一下,看到底有没有事。”他有些憧憬地说。

|

|

--

每个人都有一首自己喜欢的歌,不是因为它的旋律,也不是因为它的歌词,而是因为那首歌在唱着自己的! |

|

|

2014-01-29 13:10:42

2014-01-29 13:10:42

2014-01-29 13:10:42

2014-01-29 13:10:42