纪录片《塑料王国》在朋友圈火了 背后要关注什么

纪录片《塑料王国》在朋友圈火了 背后要关注什么

【观察者网综合】这几天,从报纸头条到网络媒体再到朋友圈,都被一辆穿越重霾区的高铁刷了屏,但昨天,一部关于环保的纪录片也突然插入到队列中来——《塑料王国》。 怎么回事?讲了什么? 其实早在去年12月,这部纪录片已经在各类网站、社交媒体传播,其中北京青年报、南方周末、澎湃新闻等在12月初时采访该片导演并连续刊发相关报道。 2016年11月24日,第29届阿姆斯特丹国际纪录片电影节(IDFA)上,这部由中国导演王久良执导的纪录片的《塑料王国》在新晋纪录片竞赛单元(First Appearance)获得评委会特别奖。 评委会给《塑料王国》的授奖词中特意提到,“作品具有宏大又专注的献身精神,以贴近常人的故事揭示了一个事关全球的现象。我们在两个家庭谋生发展的故事中发现了自己的身影,并且可以清楚地看到我们对经济生活方式的选择在他们那令人心碎的境遇中留下的痕迹。”随着片子获奖后,在国内也引起了更大的关注和讨论。微博、豆瓣、各类影评公众号都竭力推荐,豆瓣评分高达9.5,甚至有网友在豆瓣影评中这样评价,“国产电影五星运动”,“人民日报你看,我给国产电影打了五星”。

2 《塑料王国》纪录片

2 豆瓣电影评分

1 《塑料王国》纪录片导演王久良/来源:澎湃新闻 据导演王久良介绍,“从2011年就已经开始做《塑料王国》,到2014年底发布了一个28分钟的媒体版短片,短片的主要任务就是向媒体陈述塑料产业现在到底是什么样子的。”短片大致勾勒出废旧塑料回收的产业链。这个产业遍布大半个中国,废旧塑料通过各种通路入境,“广西的是通过越南的内陆河进来的。甘肃的是通过内陆,就是所谓的陆上丝绸之路到新疆,再到甘肃。” “而此次获奖的纪录长片《塑料王国》可以说是一个故事(长达81分钟),产业状况则变成了人物故事的一个大背景。”王久良称,《塑料王国》这部片子,是对“外国垃圾在中国的处理”这一基本事实的深度调查。调查结果最终也会以图文和视频的多种形式对外发布,而不仅仅是为了创作一部纪录长片。这个项目整体来说新闻性很强,但是对于纪录片来说,电影的艺术性也很重要,他也一直遵守其创作准则。 从《垃圾围城》到《塑料王国》 《塑料王国》不是导演王久良第一次拍“垃圾”,2010年他曾拍过一部《垃圾围城》。只不过,《垃圾围城》讲述了北京周边垃圾污染的状况,而《塑料王国》呈现的是全世界范围内的塑料垃圾在中国处理的情况。摄影师王久良曾经被故乡田野间遍布的垃圾刺痛过,在文化学者鲍昆的帮助下,他开始了环境领域题材的创作。 《塑料王国》的开头是美国加州的一个垃圾回收部,成吨垃圾映入眼帘。2011年,王久良曾到访美国参观当地的垃圾回收企业,他惊叹于这其中机械化高效的作业方式。但在参观行将结束的时候,负责人指着院子里的一个集装箱说:“那都是运到你们中国的。”金属、玻璃这类垃圾太重,就留在本土处理。而成吨的废旧纸张、塑料,则即将开始越洋之旅。 可,为什么会流向中国?因为中国买主愿意出比别人贵两倍的价钱,买走它们。

美国加州的垃圾回收部/短片截图 那为什么中国买家要出高价买走别人的垃圾?塑料加工在中国有着难以想象的庞大市场。这些看似无用的垃圾被很多人当成宝,能再利用,也能让很多农民创造财富。

短片截图:界面新闻 从某种程度来讲,《塑料王国》的纪录片能引起如此大的关注和反响,除了片中那些工人徒手处理垃圾的场景让观众震惊,为中国成了世界垃圾场而愤愤不平,还为中国农民谋生之艰辛而悲哀,如果用片中的一句话来说,就是“no money,no choice”。 如果这些作坊全部被整治取缔,以此为生的人们又该如何生存?这似乎陷入了两难。在片子的被访者看来,拍个照又如何,能解决问题吗?

1 王久良曾说,片名“塑料”(plastic),除了指塑料垃圾,它更深的含义说的是外表繁荣、实则不堪一击的中国式发展,如同经历了一场plastic surgery(整容)。可这仅仅是中国的问题吗?短片中出现的垃圾来自各个国家——美国、法国、日本、澳大利亚、英国、德国…… 他曾告诉南方周末记者,“如果你就盯着脚下那一块地方,你完全不知道你在中国。”他收集过一沓快递包装袋,上面地址、姓名、电话都在,可以按图索骥找上门去问:你知道你扔的垃圾去了哪里吗?

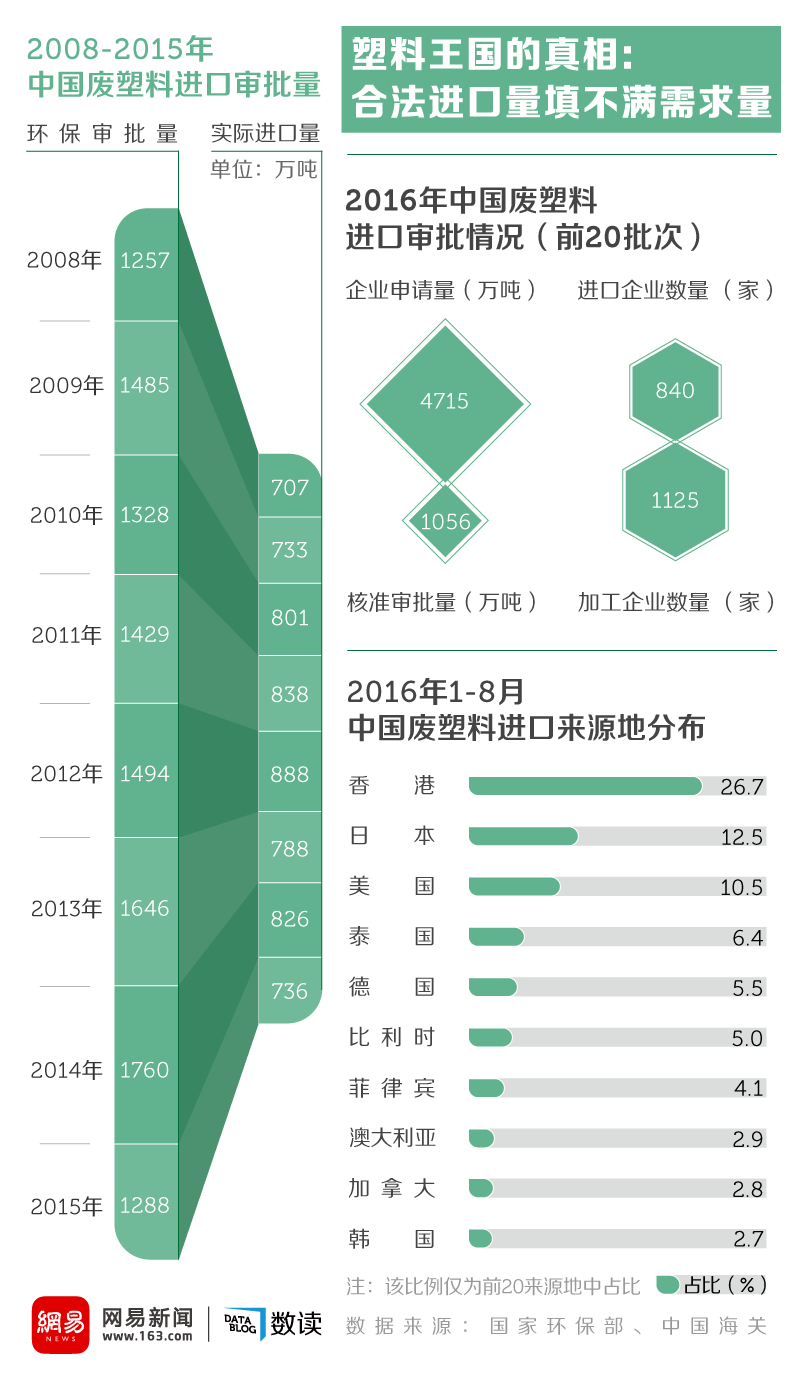

截图来自:界面新闻 王久良曾在接受澎湃新闻采访时强调,“这个项目的最重要结论之一,就是揭示所谓“国际贸易”的虚伪性。洋垃圾进口中国,是一个你情我愿的、看上去公平的国际贸易,交易也是合法的,理论上没有任何问题。然而,我在加州做调研的时候发现,美方卖一吨未经分拣的废旧塑料是9美元,就连把这些废物运输到港口装船的费用都不够,是在倒贴钱。但是这9美元他们又必须收才能算作“国际贸易”,如果把垃圾免费给我们,就属于非法倾倒,是违法的。这种“贸易”逻辑简直虚伪至极。物资在国际间的循环和流动,这是一个三角关系。西方超市中大量的廉价商品,其中有很多塑料制品,在使用后成为垃圾运往中国,就在坤这样的家庭工厂中进行回收处理,重新成为原料,然后投入新一轮的商品生产,再重新运回欧美。这个三角关系的底端两角——生产和回收——都在中国,顶端的消费在西方。” 塑料背后的隐秘世界 然而,这个用废塑料图利的中国市场究竟是一个什么样的隐秘世界呢?或许应该值得大家注意的是,废塑料回收,其实和废铜、废纸一样,是一项合法的再生回收资源。根据商务部发布的中国再生资源回收行业发展报告显示,2014年是全国回收废塑料量的峰值,但也只有2000万吨,占当年消费量的22%。而这些被回收的废塑料价值1100亿人民币,超过废钢铁回收总价值的1/3,比废纸回收价值高出2/3。 据网易原生内容中心《数读》栏目(微信公众号:datablog163)调查统计,中国作为全球最大的塑料生产国和消费国,自2010年后生产了全球1/4的塑料,而消费量占全球总量的1/3。即便在塑料加工业增长开始放缓的2014年,中国的塑料制品产量也有7388万吨,国内消费量则高达9325万吨,分别比2010年增加了22%和16%。 报道称,巨大的需求量使得塑料原料也成了规模庞大的必需品,其生产来源就包括了废塑料的回收加工。从国外进口一吨废塑料的价格只有进口塑料原料价格的三分之一,算上加工成本也只有使用原料的二分之一,对商人们来说,这显然是一门有利可图的大生意。 根据环保部的数据,2009年全国进行废塑料进口加工的合法企业数量就有多达1600家,被批准的废塑料进口量达到1484万吨,但这也仅是企业申请量的五成左右,2016年这一审批比例下降到了1/5。而实际进口时,在海关检验等各种因素影响下,废塑料的实际进口量只有审批量的50%,其背后的走私量就不得而知了。 2016年的1-8月之间,中国企业从全球122个来源地进口废塑料,其中近三成来自中国香港,从广州入关。有意思的是,香港本身也是全球废塑料的主要进口商之一,但正因为遍布中国南方的废塑料回收产业,其进口的废塑料大部分又被运往内地进行廉价处理。 如果这些进口的废塑料都能得到合格环保地处理,本身是不成问题,但问题就出在违规处理上。 在王久良的纪录片中,主要就是讲述了家庭式作坊的废塑料作业,整个作业过程、劳动环境体现出来的是触目惊心的“原始场景”。 《数读》报道还提到,2010年时,美国南加州大学的教授Josh Goldstein曾到中国内陆追踪废塑料回收加工线,当时他得到的官方统计数字是中国有6万左右的家庭式废塑料处理作坊,而在距离北京120公里的河北文安县,这个北方塑料垃圾的最大集散地,一度就分布有2万家。大量国外无法用低成本环保途径处理的废塑料被运到这里,成为当地人致富的主要途径。 尽管因为脏乱差等污染因素,很多类似文安县这种废塑料回收作坊被当地政府反复取缔,但因为这个产业有利可图、成本低下,所以在华南、华北、东南沿海等很多地方迅速扩散,这并不是一个地方的现象。然而,关闭废塑料作坊、停止使用塑料制品的呼声显然不切实际,因为这意味着我们身边几乎所有的日用品都无法使用;同时,如果废塑料得不到有效回收处理,它们中大部分不是被填埋,就是最终被倾倒进了海洋。

1

塑料垃圾中的生活 纪录片获奖后,王久良在获奖感言中说到,“希望这部片子能拉近你我的距离。”有一点可以肯定的是,这部片子让王久良参与进了两个家庭的生活,而片子拍摄结束后,他也改变了两家人的生活轨迹,尽管他仍旧为那些无法改变的贫困而感到绝望。 从2012年到2014年,王久良生活在两家人的世界里。坤是中国山东沿海地区一家废旧塑料回收作坊的作坊主,彭是他的四川籍雇工。两家人靠“干塑料”谋生:把废旧塑料分拣、清洗、磨浆、造粒,然后卖出去。他们在作坊里工作也在作坊里生活,包装袋、海报、快递单、腐烂发霉的牛奶盒、医疗回收垃圾……小山包似的垃圾堆积在生活的院子里。 而他们正是纪录片的主角。 王久良曾向南方周末这样描述他们一起生活的日常,以及相互间的关系。 不到三十岁、自称“老农民”的坤,会把压制成型的塑料粒放进嘴里,用牙轻轻地咬,以品鉴其成色;他勤勉、吃苦,身体坏了也不去医院,怕查出毛病影响生计,却能兴致勃勃去看车展。 坤看不起彭,因为彭喝酒,不能让孩子上学。彭一家住在作坊里,用废旧塑料生火做饭,把那只铝锅熏得里外漆黑。捡来的塑料布糊墙糊顶棚,消费社会的讯息布满他们的四壁。孩子在废旧塑料堆成的小山里嬉戏。彭的妻子在与作坊一墙之隔的菜地露天生产,诞下家中第五个孩子。十天之后,还是在垃圾堆旁,趁着分拣垃圾的间隙,彭的妻子哺乳那个出生没几天的新生儿。

1

1

0 彭的女儿依姐和妈妈、新出生的弟弟(来源:北青深一度)

0 依姐的弟弟在看一张印有德国国旗的纸

0 彭在工作时的“全副武装”(来源:北青深一度) 王久良称,找到他们费尽九牛二虎之力。2012年,《塑料王国》实拍前两个月,王久良“根本见不到人”,只能远远拍拍货场和小作坊的“风景空镜头”:一集装箱一集装箱废旧塑料倾卸到货场,被南来北往的卡车拉走,再卸到小作坊。小作坊上空腾起白烟或红色、紫色的雾霭,远远可以闻到刺鼻气味。 在华北一家回收作坊,吸毒的彝族工人对王久良说:你拍我可以,拍一次两百块。王久良前后还花了两万块买废旧塑料,买最便宜的,借挑货之机进入工厂,“虽然不能拍,起码看到了工作状态。”终于有家小厂允许王久良入内,后来被当地有关部门发现,所有素材作废。 濒临绝望的时候,彭的大女儿依姐出现了——纪录片中的第一个镜头始于一片集市上,那时9岁的依姐懵懂地看着镜头。依姐背着妹妹,扯着弟弟,玩垃圾堆里扒出来的玩具,刚开始她以为这些人是“人贩子”。王久良团队的姑娘跟他们聊天,给他们买篮球、零食和《新华字典》。 被歧视的彭一家几乎不设防,但进了彭家,还必须过坤的关。王久良对坤说,我不是记者,我不想揭黑,我只想知道你们怎么干这活;第二,我对彭一家感兴趣,他四个孩子都不上学,我想拍个教育题材。王久良让坤抄了自己的身份证号,在小作坊附近租住了一年半。全天候蹲守,以备有突发情况时第一时间赶到。上面提到的彭的妻子生产,就是这样拍到的。 必要时,王久良跟彭、坤一起干活。他右边眉毛的眉心处有个疤,那是氯中毒留下的痕迹。 有一次,彭带孩子在污染的河沟里捞十公分长的死鱼,坤的母亲拿去把鱼炸出来,分给彭家一碗。两家大人孩子在昏黄的白炽灯下大快朵颐。在阿姆斯特丹放映时,有人问王久良:“你有没有告诉他们:这鱼不能吃?” 王久良回答:“如果孩子捞鱼,我会制止。但他们父亲跟着。坤的母亲做的鱼。我不能说‘这鱼可能有毒’——你说‘有毒’或‘污染’,他们认为你看不起他们。我当时说,这鱼可能不干净。他们说没事,洗干净就可以了,还让我吃。其实我也吃了。” 在塑料回收厂生活玩耍的孩子们

“有些话说出来是对他们的不尊重” 王久良对纪录片中的人物有着很微妙的情感。在北京青年报的一篇报道中提到,纪录片中并没有太多坤的画面,王久良想尽可能地做些“保护”。这样的担心并不显得多余,媒体版公布不久,王久良就遭遇了来自塑料加工业的“口诛笔伐”,批评他夸大了这个行业的危害。一家受访的工厂,则在深夜被人砸碎了玻璃。关于“砸人饭碗”的指责,王久良认为自己在做的事情可以默默承受,他也不像以前那么有“野心”、一定要做出多大的改变,只是庆幸自己还在坚持做下去。他觉得坤是个善良的人,秉承“一滴汗摔成八瓣劳动”这种最朴素的价值观。他不希望自己摄录的影像给两家人带来任何不好的影响。 直到2015年,坤打电话告诉王久良,受制造业不景气的波及,当地塑料加工的日子越来越难,他已经关了工厂、改行干起运输,他的妻子也回到公司上班。产业末梢的废旧塑料回收业——它既是产品消费的终点,也是原材料再生的起点——已无法支撑坤一家的生活和他的致富梦。 而彭一家也在王久良的帮助下回到了四川老家,重新过起青山绿水但与世隔绝的生活。彭以自己的方式为孩子的未来做着准备,家里收了几千个空啤酒瓶,他设想节省花销、用酒瓶代替“砖头”,为成人后的依姐和弟弟们盖起新房。 纪录片获奖了,依姐和家人不知道大山之外、远隔重洋正在发生的事情,只是顾着眼前的生活。姐弟俩都很争气,分别担任着二年级和三年级的副班长。弟弟最喜欢数学课,依姐最喜欢的则是音乐课。 有大人问弟弟将来想做什么,他起初说想像爸爸那样“盖房子”,想想又说“每个男孩子都有自己的梦想”。阿泽还觉得,姐姐现在可能想当个明星。

0 在《塑料王国》最后的成片里,没有出现“污染”两个字。王久良相信,当人们看到依姐捧起漂洗塑料的污水洗脸时,一切自会明了。 然而,在王久良看来,片子不止于此。在这个并不体面的环境里,院子里的人们不停歇地劳作,他觉得已经失去了探讨废旧塑料产业利弊的意义,“有些话说出来是对他们的不尊重。” “我并不反对垃圾的回收再利用,只是不能接受废旧塑料加工业在国内的现状。”只有想起在院子时的日子,王久良对于那些人的认同才一度超越了对这个产业的态度。 ()

|

2017-01-06 15:07:16

2017-01-06 15:07:16

2017-01-06 15:07:16

2017-01-06 15:07:16