|

| 等 级:版主 |

| 经 验 值:11496 |

| 魅 力 值:2955 |

| 龙 币:37278 |

| 积 分:17259.3 |

| 注册日期:2005-02-28 |

| |

|

|

|

2008年两部必看的好片 《The Dark Knight 》《WALL·E》

看完[黑暗骑士],你绝不会一跃而起向四周人不断诉说它带给你的震撼,相反你会久久呆住,像我一样直到Casting全部放完才吐出一句:太强大了!

2008年两部必看的好片 《The Dark Knight 》《WALL·E》

看完[黑暗骑士],你绝不会一跃而起向四周人不断诉说它带给你的震撼,相反你会久久呆住,像我一样直到Casting全部放完才吐出一句:太强大了!

就像上面这幅海报一样,漫天的五星五星五星或者AAAAA就是对这部电影最恰当的评价,这部电影实在是一部神作!因此,这篇影评其实非常难下手,尽是片面吹捧的话人家都说透了;而要深入剧情来说的话,[黑暗骑士]属于先前知道的越多便失去更多观影乐趣的电影,毕竟还有很多人是没能看到这部神作的。这怎么办呢?好吧,实在要抒发我就先上一篇没有剧透的(或者是预告片出现过的,不影响),然后再来一篇结合剧情的。

首先说的是,如果您并非到影院看的[黑暗骑士],那么您可以无视本文了,因为非影院版的根本体现不出[黑暗骑士]的种种优点。可是国内恐怕要引进也是删减版,个人态度是实在实在忍不住的可以去贡献票房,不然还是等碟吧。

我个人的感受,一句话概括:[黑暗骑士]是一部沉重黑暗得让你窒息同时其完美又让你为之惊叹的电影。

黑暗骑士

电影名英文直译过来是没有“蝙蝠侠”三个字的,直接就叫做[黑暗骑士],这也是蝙蝠侠电影史上第一次没有用“蝙蝠侠”三个字作为片名。从中我们已经可以得到几个信息:

1、[黑暗骑士]的整体基调变得更真实、更黑暗。选择Christopher Nolan担任[黑暗骑士]的导演绝对是蝙蝠侠电影史上乃至漫画改编电影史上的一次创举,Nolan平实沉稳的风格带给了蝙蝠侠系列新生,同时也给漫画改编电影树立了一座丰碑。从上一部[蝙蝠侠前传]我们已经可以窥出这部系列电影的转变,不再漫画、不再华丽、不再浮夸,变得异常真实,仿佛那并不是歌潭城的传奇故事,而是一个就在真实世界里发生的故事。导演Nolan选择大量取实景于芝加哥并且不做过多的改造又是一个信号,前四部或哥特或华美的风格被完完全全替换掉了。

2、蝙蝠侠变得更不像“漫画人物”,[黑暗骑士]也更不像漫画电影了。尽管[蝙蝠侠前传]的还是注重于塑造一位新生的英雄,电影还是着重点于“漫画人物”蝙蝠侠的心理变化,Nolan的“黑暗”精髓也还没有得到较好的展现,但我们还是领略到“英雄”蝙蝠侠的转变——就是一个稍稍强壮、装备精良的凡人。而来到[黑暗骑士]中,蝙蝠侠的弱点更多地被曝光出来,甚至没有了上一部中来无影去无踪的诡秘身手,也没有了上一部中的不凡战果。他伤痕累累,他并不强大,甚至只够对付小喽罗——这当然不是漫画迷希望看到的结果,我们看到的只是一个戴上面具的青年Bruce Wayne;我们看到的也不再是一部漫画电影,[黑暗骑士]残酷而沉重,完全就是一部写实派犯罪电影的杰作。

或许中文名叫“黑暗骑士”不太妥当,叫“黑夜骑士”甚至“黑衣骑士”还更好,因为蝙蝠侠是够不着“黑暗”的,不管从心理上还是手段上都是。[黑暗骑士]探讨的其中一个主题便是超级英雄的本质。记得在DC出版的漫画The Kingdom Comes中讲到,老迈的蝙蝠侠不再亲自出动打击犯罪了,而是研制出技术水准更高的蝙蝠机械人在歌潭市四处待命,而他责躲在一个监控室里利用极致的监视手段控制着歌潭市。个人认为这才是一个“黑暗骑士”的本质,The Kingdom Comes中的蝙蝠侠已经超越了法律,已经达到了一个极权的统治地步,也达到了极端正义和罪恶的临界点。然而[黑暗骑士]的蝙蝠侠并没有这样做,他仍然是采用比较收敛的手段,他并不破坏“漫画英雄”的信条,这使得他常常陷于被动之中。

黑暗、骑士

是的,我个人更倾向于“黑暗、骑士”的解读方式。歌潭市的两大骑士,白衣骑士(地区检察官Harvey Dent)与黑衣骑士(Batman)同时面对一个极端的恐怖、极端的黑暗(The Joker)。在这个“黑暗”与“骑士”的斗争中,两位骑士都发生了改变,不剧透地说,改变也是极致的,甚至可说是极端的。

[蝙蝠侠前传]同样关注到了“黑暗”,不过是放眼于整座歌潭市的腐落,甚至造出破烂的街道、混浊的空气、肮脏的雨水等等来烘托这座腐烂之城,这让[蝙蝠侠前传]景观与前四部格格不入。可是来到[黑暗骑士],肮脏的街景没有了,甚至没有出现罪恶成性的奈何岛,相反宽敞整洁的大街与高耸光亮的建筑却层出不穷。这些改变也体现了[黑暗骑士]的变化:影片不再着眼于城市内部的罪恶,而更多的是展现一个城市面对着外来的恐怖攻击和蝙蝠侠这个“英雄”诞生之后给城市带来的影响。在[黑暗骑士]中,恐怖攻击与“英雄”的影响实际上是相互影响的,或者说小丑加速、放大了蝙蝠侠对歌潭市的影响。

白衣骑士Harvey Dent则受到小丑恐怖攻击与蝙蝠侠的“英雄效应”的双重影响,结果也众人皆知——Harvey Dent成为了真正称得上半黑暗半骑士的Two-Face双面人,Harvey Dent这个从白到黑的转变给予超级英雄命题极有力度的一击。

在主题的挖掘上,[黑暗骑士]做得相当完美,电影紧紧围绕这三条线交叉叙述,一轮轮的动作戏因为主题的挖掘变得空前的紧张刺激,而几乎每一场动作戏过后都有让人意想不到的剧情变化!

蝙蝠侠前传2

有人说这个名字傻,看完之后个人认为这个名字还是不错的。[黑暗骑士]同时也在继续讲蝙蝠侠的成长。之所以说他并不是“黑暗骑士”,因为他还不成熟,这个蝙蝠侠还处在成长阶段,他还是稚嫩的。小丑与蝙蝠侠的关系是耐人寻味的,表面一层是正邪的两极大对决,但小丑的其中一句早前曝光的台词"You completed me"恐怕点出了他们之间更深层的关系——小丑是蝙蝠侠成长历程中的一块重要的基石,蝙蝠侠应该感谢小丑。在[蝙蝠侠前传]中,蝙蝠侠面对的只是一些二三流的黑暗势力(比如三下五除二便搞定黑帮老大),或更多的是自己内心的斗争,克服内心恐惧的弱点。而在[黑暗骑士]中,蝙蝠侠面对着小丑,这是极端强大的黑暗,蝙蝠侠明显不那么是小丑的对手了,蝙蝠侠的“抗黑”技能与小丑的“造黑”技能相比还是欠缺了老练与火候。蝙蝠侠并没有完全超越法律,他也在恪守着一些信条且极力不去打破它们,因此他经常受制于小丑。因为他是克制的,而小丑则无拘无束。如果没有小丑的终极罪恶挑战蝙蝠侠,那么蝙蝠侠的纠缠于法律与道德的正义便不会被放大,他也不会得到如今残酷的成长历程,蝙蝠侠的成长结果是让我们欣慰的,同时也是悲壮的,极端的选择完成了蝙蝠侠的蜕变。

在[蝙蝠侠前传]中导演Nolan便安排了Rachel Dawes这个与Bruce Wayne青梅竹马的角色,这个角色也一度被认为是“花瓶”。其实看完[黑暗骑士]这种观点自然会被打破,Rachel不仅在本集是一个重要角色,而且在Nolan版本蝙蝠侠的成长史上也是举足轻重的。在她身上发生的事使蝙蝠侠进入了更成熟的阶段,同时在Harvey Dent的生命历程中,她也是不可或缺的。 在[黑暗骑士]中,Rachel更是引发了一场让当事人永远铭记的爱情悲剧,把沉重的气息扩散到银幕之外。

极致的罪恶

小丑是[黑暗骑士]中的反面贯穿人物,几乎每一个人物都受到他的影响。早前不少人在比较Nolan版本的小丑与Burton版本的小丑,其实这没必要。两位导演心中的歌潭市世界是完全不一样的,自然出来的人物气质也不一样。但是个人更推崇Nolan版本的小丑,因为这个小丑更接近于漫画人物的本质,而Burton版本的是把漫画小丑的特征表现了出来,漫画小丑的本质就是无理性的终极恐怖,当然Burton的版本已经把小丑疯狂报复社会的表质完美地展现出来,而Nolan的方法则如同本片一样直入最核心的东西。新版小丑无疑不再那么夸张、不再那么滑稽,也不再引人发笑。导演Nolan没有试图展现小丑的过去,小丑的动机,小丑的内心等等,都没有,就像[老无所依]的杀手一样,都代表着极度的黑暗,小丑纯粹就是正义的对立面。

Heath Ledger的谢幕演出是足以载入史册的,他给予小丑可怕的生命力,只要有他出现,银幕具有200%的吸引力。Heath为这个角色所付出的也让我们肃然,从化装到动作再到神态……Nolan曾说,Heath为了研究小丑的另类发音与笑声,把自己关在房间里足足磨练了3个月;摄影师Wally Pfister则感叹在他从未看到过程度如此剧烈的表演,Heath表演是竭尽全力歇斯底里的。最后在[黑暗骑士]中,我们看到的是如此神奇的表演,堪称伟大!有人说,Heath真的是为了小丑的演出而逝世的,我完全相信!据说之前Jack Nicholson对导演不找他演小丑吃了很大很大的醋,如果他看过新版小丑,不知道又有何感想呢?

断裂的正义

检察官Harvey Dent是本集的新角色,由于[蝙蝠侠前传]用了大量的时间叙述Bruce Wayne的身世,所以Harvey Dent成了本集的重要角色,本集有了更多的时间展示Harvey Dent心理变化。[黑暗骑士]中的双面人与[永远的蝙蝠侠]中的也根本没有可比性。Tommy Lee Jones扮演的双面人就一毁了容的恶棍,完全没有心理变化可言。Nolan版本则更注重Harvey Dent转变的铺垫。Aaron Eckhart的演出似乎才是电影的主戏,一来他的出场时间比较多,二来蝙蝠侠在本片更多时间是戴着面具的。尽管没有Heath Ledger的表演来得夺目,但也成功展现了Harvey Dent的完整心理变化。正派的Harvey Dent身为“白衣骑士”一点不过分,他对于歌潭市除暴安良事业的致力也是非常极端的,他的执着也导致了悲剧的产生。而后来变成双面人后,不得不提的是那毁容实在比较触目惊心(而且特写还不少!),毁容的一半脸具有非常强的“气场”,导致我分辨不出那究竟是Eckhart的表演起作用还是这特效的作用……不过,Eckhart表现双面人的绝望与狂怒还是非常棒的!

James Gordon警长的戏份大大加码,从而组成了正义派三足鼎立。Gordon可以说是[黑暗骑士]里比较完美的人了,可是[蝙蝠侠前传]已经为他本集的一个失误做了伏笔,所以悲剧也无法挽回了。Gary Oldman难得有这么多的正派人物戏份,他的演出也非常到位,他不再像以往一样张扬(其实近几年他都收敛了不少),克制的表演为[黑暗骑士]塑造了一片闪亮的绿叶。

Bruce Wayne的戏份才是大大的减少了,应该是说Bruce Wayne/蝙蝠侠的戏份大大减少了,而且戏份很多都是穿着蝙蝠衣戴着面具。但是仍然要称赞一下扮演者Christian Bale,尽管戏份少了很多,但是他的表演更从容了,把一个青年肩负着难以想象的重担的孤独、压抑又有点疲惫表现得相当准确,相信导演Christopher Nolan与Christian Bale之间的默契从中起到很大的作用。

这个盛名的“歌潭市正义铁三角”其实合作也不多,不过电影里Harvey Dent对James Gordon的信任,James Gordon与蝙蝠侠的合作还是让观众在这漫天的黑暗中感到一丝光明的。

让人窒息的电影

电影全长151分钟。[蝙蝠侠前传]当年的141分钟片长便被人诟病“冗长、沉闷”,我可以告诉大家,[黑暗骑士]虽然片长更长了,可是却紧凑了很多。[黑暗骑士]真正可以用一环扣一环还形容,没有任何拖沓,没有任何舒缓,一开场便直入主题,然后就一口气展开了故事,场景衔接非常紧密,完全不让观众有吸一口气的可能。当然我这样说可能是夸张了点,至少在电影前半部,观众还是可以呼吸一两口气的,因为相比后半部它已经算放慢了节奏的。后半段急转直下那才叫做高潮一波接一波,冲击强度之大让你目瞪口呆。可以说,[黑暗骑士]开场已经是在半高潮状态,而一步一步走向高潮,然后是连续的高潮,再到高潮的高潮顶峰!

尽管电影让你如此窒息,但却一点儿也不乱,一点儿也没有失去章法。相反,电影叙述非常严谨,显得非常井井有条。密集的动作戏一点也不会让你在观影过程中感到疲劳,因为之前对人物关系及故事走向的铺垫都做好了,观众只得乖乖地承受箭在弦上的压迫。

电影的剪辑值得大加赞扬,剪辑对于[黑暗骑士]动作戏的推动和气氛的营造居功至伟,尤其是最后两艘船与蝙蝠侠之间的来回穿插直接把观众的承受能力提到了极限。除此之外,整部电影的剪辑也都非常简练,节奏感全然在导演与剪辑师控制当中,动作戏也表现得非常凌厉。

James Newton Howard与Hans Zimmer两位大师共同为[黑暗骑士]配的音乐一如既往的精彩,黑暗的元素似乎更多了,纯情绪配乐与动作戏配乐之间的差异也不像[蝙蝠侠前传]那么大了。尤其说一说小丑的主题音乐,在OST大碟上就叫Why so serious,活脱脱就是小丑这个无理性怪胎一样。

害死人的IMAX

[黑暗骑士]要看IMAX版本绝对害死人的!在下有幸看的就是IMAX版本,感受之深恐怕久久难忘。

画面宽广得离谱,清晰得离谱,视觉冲击力也强得离谱!比如预告片反复出现的蝙蝠侠跳楼一幕,我已经看过多次了,可是在IMAX银幕上一看,还是被画面冲击得心跳翻番,身临其境恐怕已经不能描述了。这样151分钟的强悍冲击,估计完了已经混头混脑了,而且电影叙述紧凑我眼睛脑袋都转不过来了,怪不得[黑暗骑士]票房这么利害,估计很多人就是看完IMAX消化不了然后成了回头客的,比如我。其实说真的,IMAX的银幕真的很大,而且我们还要看字幕,这要完完全全跟上当然就有一定难度。不过我还是推荐各位有条件的都看看IMAX版本,毕竟Nolan还是抱着台比普通摄影机重45倍的东东拍的,效果绝对不同于以往的商业片IMAX版本。

结语

[黑暗骑士]是一部非常不漫画,却又很符合漫画的电影。不漫画是因为其主题挖掘得很深,同时在电影表现上更趋于真实化,活脱脱成了一部写实犯罪经典之作(难怪当初开拍时导演Nolan整天研究[盗火线]了)。而说它很符合漫画是因为导演非常尊重漫画The Dark Knight Returns的气质,抓住了精髓,尤其是人物塑造,看似与漫画出入较大,实际上是用蝙蝠侠漫画里的人物本质承载起导演的改造。比如双面人,导演用了大半部电影来交代Harvey Dent的转变原因,换句话说就是导演遵循了双面人的人设,再按照这个设定来补完漫画里没有的背景,从而达到对主题的表达与探讨。

对于一部商业电影来说,[黑暗骑士]在各方面都已经达到了难以企及的高度;而对于一部暑期档娱乐电影来说,[黑暗骑士]是格格不入的,因为它所探讨的主题过于沉重,基调也太黑暗了。可是,从目前的票房可以看出,金子是要发亮的,而且还是璀璨的光芒。

现在,让我们向Heath Ledger的伟大表演致敬!为[黑暗骑士]的伟大主创们鼓掌!

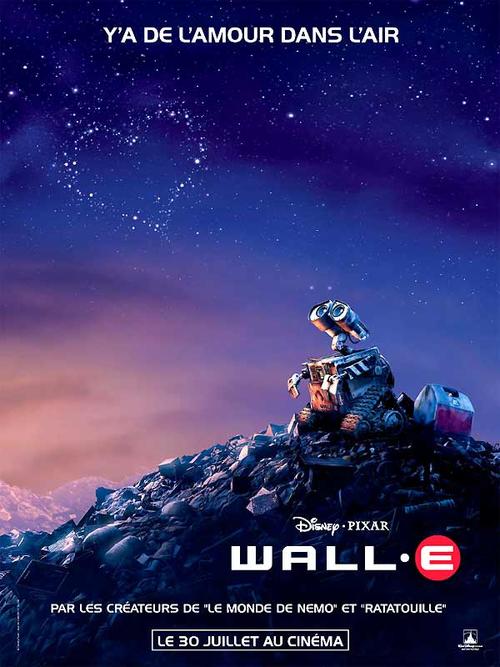

机器人总动员:宇宙有家,浪漫无边

2008-07-20 11:07

[url=http://www.mtime.com/movie/52952/posters_and_images/675667/]

[color=#8e8e8e]

[/color]

[/url]

[color=#8e8e8e][/color]

[color=#8e8e8e][/color]

《机器人总动员》:宇宙有家,浪漫无边

《机器人总动员》(WALL.E)是部浪漫爱情片。浪漫得一塌糊涂,浪漫得但凡胸腔里还有一颗跳动的心的,都会引起强烈的共鸣。在另一个层面,本片又是一部了不起的科幻片,无论是在影像上还是在思想上,都带给人一种来自未来的震撼。

【末世太空浪漫谭】

机器人也能谈恋爱?是的,《机器人总动员》不仅让这一“不可能”成为“可能”,还将那冰冷机器之间的感情演绎得分外温婉动人。

尽管都是机器人,但“沃伊”(WALL.E)与“伊芙”(EVE)之间的浪漫,看起来却像是电子版的“打工仔泡上俏公主”。两个小家伙的外形对比太明显了:一个是留在地球做垃圾清扫整理的环卫工人,已被作为“上司”的人类所忘记,相当于解约还等着兑现“白条”的农民工;一个是从太空送回地球的最新型植物探测专家,机器人中的美女博士,还是带刺玫瑰那种,不经意间就能变成“野蛮女友”。

这样一种设计,如果放在真人电影里,基本上就很俗套了。但套上了机器人的外壳,却显得特别新鲜有趣。首先,沃伊与伊芙在外形、动作、以及功能上的天差地别,增加了他们之间“发生点什么”的难度,但从沃伊克服这种“阶级差别”的过程中,观众更能享受到乐趣。影片的前四分之一对这个对比与交流的过程作了非常细腻地展现:沃伊初见“美女”时的惊艳、乍见伊芙“凶悍”一面时的战栗、“爱在心里口难开”时的羞涩与窘迫、细心照顾女友时的辛劳与执着……都被描绘得活灵活现,让每一个有过追女孩子经验的男同胞们都“心有戚戚焉”。

从浪漫的内容来看,《机器人总动员》抓住了最简单、同时又最动人的那些时刻;同时,由于主体对象是机器人,所以在正常的细腻温柔之外,又增添了别样的趣致。观众既能从两位机器人主角身上找到自己最纯真的影子,并因此而激动,又能从他们超越人类情感的纯粹与坚持中,看到机器人之爱的伟大之处,并因此而感动。描绘这样一场“机器之爱”,已经不止是“赋予机器以人的感情”那么简单,而是从最极端的差别中消除差别,从而让一种最根本的感情变得超乎主体地凸显出来,影片对于这一场机器版风花雪月的演绎,足以使人忘却沃伊与伊芙的各种差别,也忘却他们与人类之间的差别,更忘却银幕上下的差别,胸中充满的是那种至浓至醇的感情。皮克斯(Pixar)的动画妙手们再次证明了他们神一般的“点石成金”的能力,最通俗的题材到他们手里,也能变成一种打通雅俗界限的至高享受,一种令人无法不由衷喜欢的可爱。

相对于皮克斯以往的作品,《机器人总动员》显得更加成人化,与其说他是带给儿童欢乐的作品,不如说是以儿童般最无邪、同时又最真挚地眼光来看待现实世界的问题。这种眼光,是超脱个体生活的琐碎世界的。这种眼光,构成了《机器人总动员》故事的另外一个层面。简单来说,本片的科幻背景,并非仅仅是作为沃伊与伊芙浪漫的舞台,而是这种设定本身,就是影片要表达的主题之一。在这一点上,《机器人总动员》相当于走出了皮克斯与迪斯尼的传统领域,开拓了一片新领地。

没看电影之前,从没想过本片会在“科幻意识”上如此认真。从这个意义上来说,《机器人总动员》远不止是一部娱乐的浪漫作品,还是一部真正对未来有所“想法”的电影;这种想法和它想要传递的信息是如此的强烈和明显,以至于在有些场景中使电影的性质都有些发生变化,让人生出这是否皮克斯作品的疑问。而且,如果要较真的话,影片对于科幻意识以及所谓深层思考的表现,不是经营得那么水到渠成,尤其是“人类”最后的转变,以及机器一方“黔驴技穷”的粗陋,都稍微仓促了点。

不过,总体来说,影片对这一“人类未来”的描绘和批判,还是充满幽默和善意的,而且看得出来,是尽了最大努力和沃伊与伊芙的太空历险结合起来,没有发生喧宾夺主的现象。

[b]

【细节场景显神妙】

[/b]

故事之外,真正让皮克斯作品独步武林的,是它超细腻的场景与动作调度,使得每一个细节都让让人爱不释手。

为了烘托出未来的宏伟、大气感觉,影片特意邀请了《老无所依》与《刺杀神抢侠》的摄影指导罗杰狄更斯(Roger Deakins)来作为特别画面监制,以便在动画片中拍出不一样的感觉。果然,《机器人总动员》的镜头感觉更为“电影化”,不再是像通常动画片那种随意,而是镜头本身具有了内在的韵律与节奏。

那些表现地球之荒废和太空之浩渺的全景镜头,不管画面内容如何,其意境和格局都是“美”的。更为难得的是,镜头的移动很有艺术感觉。它并不让人觉得突兀,并非为了凸显某种气氛而去刻意表现,而是不动声色地、看似平常、实则内有玄机地“流淌”,仿佛可以“以气御剑”的顶级高手一般,人们看不到明显的控制迹象,却能感受所有场景背后的不凡功力。尤其是沃伊与伊芙的“太空之舞”——用余秋雨老师似的语言来表达的话就是——有一种“生命与宇宙大和谐、大壮美的、荡涤心灵的大自在、大欣喜感觉”。全景镜头魅力逼人,很多特写镜头也颇见用心,表现出创作者们并非急于说事或者急于逗笑、而是用心思考如何创造一种具有内在吸引力的氛围。别的不多说,单单片中那些应用“打火机”的场景,那种通过机位、视角、光影来对人物关系和场景气氛的烘托,就是只有最具场景把握能力的编导才能构想出的画面。

与“宏大”相对应的,是“细腻”;它们看似对立,实则更能相互衬托,而且也正因为那看似不和谐的组合而显出这种努力的神妙。作为一部描述未来的科幻作品,影片对于人类未来居住世界的细腻展现,可以说达到了令人眼花缭乱的地步。无论是太空城市的布局,还是不同功能机器人的设置,甚至小到机舱门阀和操作按钮的设计,都有着惊人的细节,显现出制作团队追求完美的专业精神。这当中展现的新奇想象力,正是皮克斯作品吸引人的法宝之一,而且每次都能带给观众最真实的融入感。

对我个人而言,我却更喜欢在地球上的场景,特别是影片开场十五分钟左右、表现沃伊日常工作与生活的场景,真正体现了“从琐碎中体现巧妙”的神髓。单是沃伊“起居室”的藏品,就足以让人赞叹得五体投地,幕后设计者们的细心程度,简直让其他动画片的设计师们汗颜且感叹望尘莫及。这种细心,并不需要很怪异而出格的东西;恰恰相反,越是最常见的事物,以一种人们料想不到的方式出现,就越体现出创作者们的别出心裁。像胸罩、灭火器等镜头,大家在预告片中看过不提,都是从平凡中提炼非凡趣味的典型;日常生活中没有比塑料刀叉更常见的事物了吧,可片中愣是利用一个塑料叉子让影院里爆发出最整齐的笑声:就在那一瞬间,编导将沃伊带有“机器人”特征的个性一面表现得无比充分;更为难得的是,这样的镜头非常明显地体现出“沃伊”在0与1的机器语言之外渐生的逻辑与智能。这样的镜头,使得任何语言都显得苍白无比。

也许正因为有如此多充满创意、同时又散发出非常贴切的真实意味的动作,所以影片根本就不需要倚重于台词。对于动画片来说,这无疑是一个非常冒险的尝试;但看过影片的观众都会认同,那些最让人印象深刻的场景,恰恰是无声的;反倒是后来有了人类对话的场景,有意思的程度还降低了一些。最让观众感同身受的,无疑是前半段里沃伊对于伊芙的痴念与相守,活脱脱一副初恋小男生的憨厚窘迫状;而那时的伊芙,也是最典型的占据主动的、心态更为成熟的女生的“凶霸霸”模样,总是故意将小男生们吓得越发尴尬可爱,同时又在偶尔绽放出的温柔中让人有电流一样强烈的幸福。他们之间这种无声或者只有单音节声音交流的场景,最大限度地体现了默片时代表演模式的精华,那种久违了的“无声胜有声”的感觉。看到沃伊默默地为伊芙遮风挡雨的情景,不要说后来看到那一幕的伊芙会感动,银幕下观众敏感的心灵也会跟着颤动,记忆中尘封了很久的“绕你朝朝暮暮、诉我心事重重”的心思会在一瞬间决堤,那种强大的爱的冲击力量会让你觉得极端脆弱同时又无比强大。

[b]

【特效设计步步高】

[/b]

如此感人的细节,构思很重要,最终实现的效果还是离不开技术的功劳。如果某个场景设计得很独具匠心,最终出来的画面却让人一下看出与整体环境不协调的“假”来,那再好地设想也实现不了——观众的注意力已经被打扰了。

这种情形在皮克斯的动画作品里是不会出现的。近几年来,为了节省成本,那些立志向皮克斯动画界老大地位挑战的新人们,都将功夫花在了故事的趣味和人物的搞笑上面,动画技术方面没有显著的进步。唯有皮克斯的作品,每一部都在力图超越自己,以便做到更为完美。《机器人总动员》再次将“艺术”与“技术”的融合推进到令人无法赞叹的地步,只能顶礼膜拜。

伊芙那iMac般的鹅蛋形身段,虽然轮廓简单,但材质的渲染要表现出高科技的质感以及独特的光影效果,绝不会像看起来那般顺滑。那种微微透光的反光效果,比《汽车总动员》(Cars)里完全反射的光面效果,难度又要大了几个层级。最关键的,如果处理得不够细致,伊芙看起来会像一个整体发光的灯泡,分不清具体的部位。

比塑造伊芙和整个高科技人类太空堡垒更难的,是打造相对“低科技”的沃伊以及他生活的衰败地球。熟悉特效制作的人都清楚,一个遵从简洁和谐之美的未来世界,总是比那些混乱无序的末世感觉更容易描绘。因为在前者那里,无论是材质,还是光影,其变化绝大部分都是线性的、累进或递减的过程是顺滑的;而在后者那里,一切都是杂乱而突兀的,要表现出同样真实的感觉,需要耗费好几倍的画图与渲染精力。以沃伊的形象来说,且不说它身体不同部位材质的不同质感,就拿最外在身体各部位不同锈斑和尘土来说,如何让他们看起来分布得更加自然而且显得似乎年代久远,就足以让一般动画工作室崩溃。单单是沃伊“家”里收藏的那些破烂,渲染所需要的时间估计和人类太空堡垒里所有机器人模型差不多。最终的结果是,观众无法不被眼前那样栩栩如生的画面折服,不论是破烂落魄的沃伊,还是优雅迷人的伊芙,都可爱到让人忍不住想伸手去银幕上触摸他们。

作为首次涉足科幻题材的作品,皮克斯再次证明了自己无愧于美式动画的老大地位。无论是从故事的跨度、构造的巧妙、情节的动人,还是镜头的艺术感觉以及画面所体现的强悍技术,皮克斯都是又一次突破了自己。如果说《功夫熊猫》让人觉得幸福,那《机器人总动员》使得都忘记了“幸福”这个词,甚至连自身都忘记了;在那一个半小时中,沃伊和伊芙会把你整个吸入他们的世界。这种感觉是如此的美妙,我不相信世界上还有任何人能抵抗得了这种诱惑。

原载《看电影》

[url=http://www.mtime.com/movie/52952/posters_and_images/675652/]

[/url]

|

|

--

|

|

|

2008-12-11 15:14:52

2008-12-11 15:14:52

2008-12-11 15:14:52

2008-12-11 15:14:52